以前にも小学校プログラミング教育の準備が滞っている理由として「情報、人、金」の3つが足りていないという記事を書きました。

今回はまた新たにウィンドウズ デジタルライフスタイル コンソーシアム(WDLC)が調査した結果を元に、プログラミング教育を推進していくうえで足りないものについて追及していきます。

WDLCとは?

あまり聞き慣れないと思いますが、WDLCとは日本のマイクロソフトが中心となって発足した団体で、製造・販売・情報通信等、各業界の事業者が連携し、新たなデジタルライフスタイルの提案を目指すのが目的です。

マイクロソフトの他にも、ソニーやNEC、MCJ、オンキヨー、東芝、富士通が中心となった運営委員会が存在し、ヨドバシカメラ、ジャパネットたかた、朝日新聞社、日本放送協会といった多様な業種の企業が参画しています。

このWDLCが2018年の6月にプログラミング教育の推進プロジェクトとして「MakeCode×micro:bit200プロジェクト」を開始しました。

プロジェクトの内容はプログラミング教育をいち早く取り入れたい小学校や教育委員会200団体に、micro:bitを20台ずつ進呈し、さらにプログラミング教育授業案やサンプルコードなどを提供することで、プログラミング教育の推進をはかるというものです。

プログラミング教育を遅らせる障害

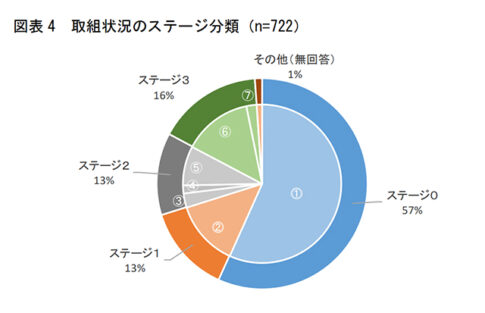

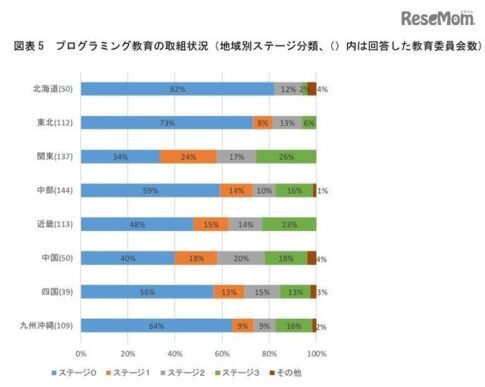

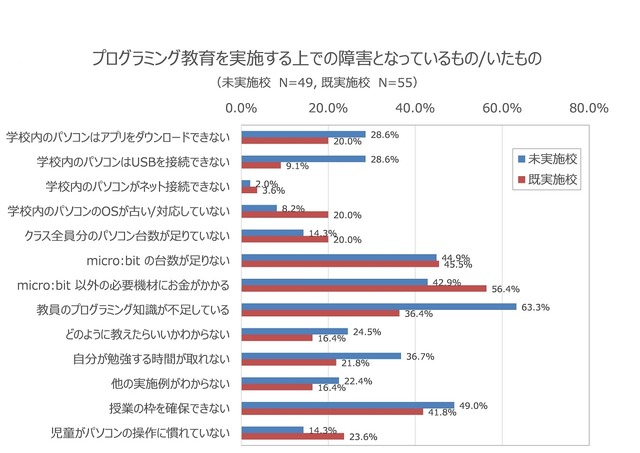

WDLCは上記のプロジェクトに参加した小学校の担当者に、プログラミング教育の実態を探るためのアンケート調査を行ないました。

回答は既にプログラミング教育を実施している学校と未実施の学校とで分かれています。

プログラミング教育を実施する上で障害となっているものとして、「micro:bit以外の必要機材にお金がかかる」「授業の枠を確保できない」「micro:bitの台数が足りない」等の回答が実施、未実施に関わらず多かったです。

まだプログラミング教育を実施していない学校では、「教員のプログラミング知識が不足している」という内容が最も多く、63.3%でした。

これらをまとめると前回の記事と同様にプログラミング教育が滞っている理由として、「情報」「人」「金」それぞれが足りず、やはり大きな課題としてあげられることが分かりました。

ただ、今回アンケートの対象になった小学校に関しては、52.9%の学校がすでにプログラミング教育を開始していました。

もともとプログラミング教育への意識が高い学校にmicro:bitが配布されたとはいえ、この結果は希望的です。

他の学校も「情報」「人」「金」のうち一つでも準備できたなら大きく状況が変わることでしょう。

学校が全てを準備するのはやはり難しく、WDLCのような団体やもっといえば国が、それぞれの学校を支えていくような仕組みを作る事で問題の解決をはかっていく必要がありそうです。

参考

小学校のプログラミング教育、3つの大きな課題とは?

https://resemom.jp/article/2018/11/30/47963.html