あなたは「合成生物学」という学問分野をご存知でしょうか?

・”より糖度の高いりんごをつくる”

・”より脂身のある豚を育てる”

といった品種改良に近い印象をうける学問領域ですが、

品種改良は何年も(それこそ10年以上)の時間をかけ、子、孫へと望む特性を受け継がせて、

生産者が望む品種へ改良を加えていくものですが、

「合成生物学」は、直接遺伝子情報を編集して望む生物を生み出す学問です。

いわゆる遺伝子組み換えの学問といってもいいでしょう。(専門家のみなさん、違っていたらご容赦ください)

この技術、ほんの10年前までは、実用レベルにはほど遠い技術で、

編集したい遺伝子情報を編集できる確率は、何千分の1、何万分の1というレベルものでした。

また、膨大な費用と設備、そして、膨大な時間がかかる技術でした。

が、2012年に革命的な技術が発明されます。

「クリスパーキャス9」(CRISPR―Cas9)というゲノム編集技術。

ご存知の方も多いと思います。

この技術を使えば、マイクロソフトのワープロソフト「word」で

文字編集をするかのごとく、

生物の遺伝子情報を書き換えることができます。

アメリカamazonではゲノム編集が体験できるDIY Kitが実際に販売されており、

マニュアルを読めば大腸菌の遺伝子を操作し、

本来であれば死んでしまう毒培地の中でも増殖する大腸菌を作り出すことができます。

実際に海外では、

高校の授業でゲノム編集の授業が座学ではなく、実験として行われているという

情報もあります。

DNAは、

アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)という

4つの塩基の配列で生物の機能、外見等をすべて構成していますから、

DNAを読み、変えたいところを検索し、適切に書き直せば、

それこそ、理論上はソフトウェアプログラミングすることとほぼ同じ作業で

行うことができるわけです。

実際、生物合成のベンチャー企業が次々と誕生しており、

Twist Bioscience(ツイスト・バイオサイエンス)という

合成生物学分野の先駆けベンチャー企業は時価総額で2000億円以上の値をつけています。

ビルゲイツ、エリックシュミット、ピーターティールといったIT長者たちは、

こぞって合成生物学の分野へ巨額な投資を行っています。

今まで治せなかった病気が治せたりするゲノム編集には大きな魅力と可能性があるものの、

遺伝子操作したベイビーの誕生等、倫理的にどうなのか、という負の部分もありますね。

いずれにしても、AI、ロボット、宇宙開発と並ぶ成長分野となるのは間違い無いでしょう。

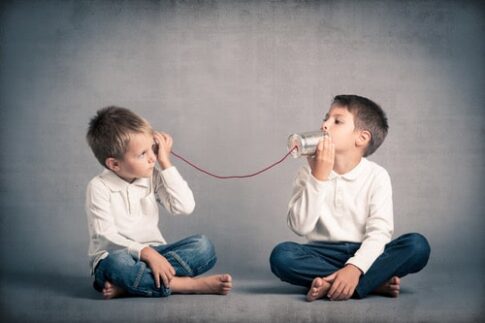

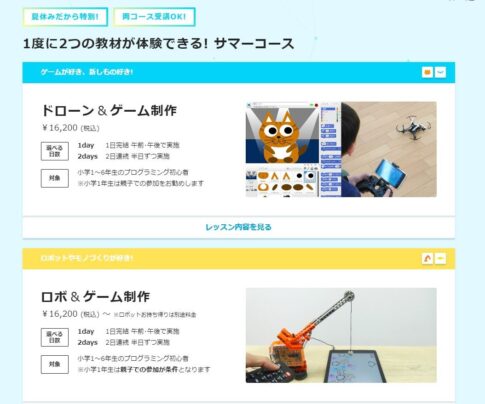

タイトルにも記載した通り、2030年以降、小学生の自由研究テーマに

「生物プログラミング」をテーマに選ぶこどもが出てくることも現実的にあり得るでしょう。