ステムアカデミーキッズでは、

アニメーションやゲーム制作を通じてプログラミングを学習することを基本としています。

つくりたい作品をゴールとし、そこに向かって考えながら論理を積み上げます。

トライ&エラーを繰り返し、ときには、

“こんなことも追加したい”

“こうしたほうがもっと面白くなるかも”

とアイデアを随時入れながら制作物へたどり着いていきます。

キャラクターをフリー素材からもってくることもできますが、模写しながら描いたりすることも多く、

また、キャラクターが走ったり/歩いたりする表現をデジタルではどのようにしたらリアリティがでるのかを考えたりと、

「知の総合活用」に近い要素があります。

また、「数」を扱う場面もたくさんでてきます。

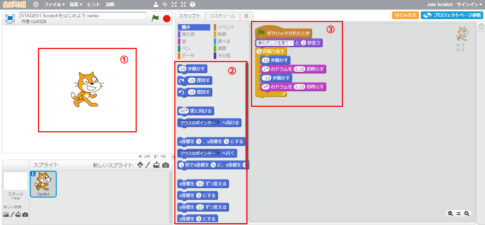

たとえば、Scratch(スクラッチ)であれば、キャラクターの速度UPをしたい場合、

該当ブロックの数値を変えたり、角度数値を変えたりします。

キャラクター同士の関係性を考えた作品/背景が変化していくゲーム

になると、

トリガー(変化のきっかけとするモノやコト等)を何にするかによりますが、ここでも数が絡んできます。

このように「算数」がからむのは明らかなのですが、

一方で「数」を扱う科目には、もう1つ「数学」があります。

では、ここで「算数」と「数学」の違いについて少しふれたいと思います。

いろいろな違いはあると思いますが、この場では単純に言ってしますと、

算数≒実用算術

数学≒数を扱う学問

です。

日常で、たとえば、買い物などで利用するのは、まさしく算数。

一方で、日常生活であまり使わないのが、数学です。

数学が苦手な人の言い訳(正当な理由ですが)の1つは、

「こんなのできるようになって何に使うの?」だと思います。

「数学」は、学問領域ですので

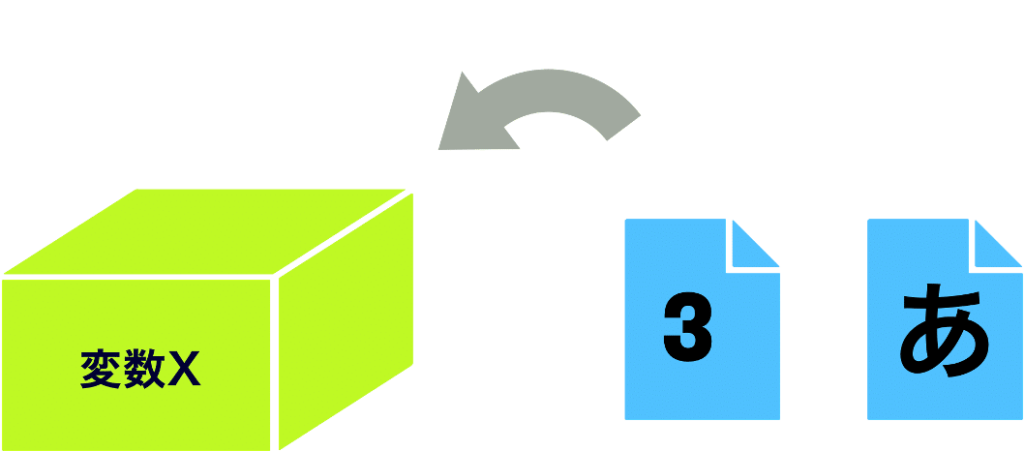

具体的な数字の”5”や”76”などの数字ではなく、数値を概念化したX,Yなどの記号を駆使し、

数学のルールに基づく法則をみつけて答えを出していく作業です。

このように「算数」「数学」はそれぞれの目的が違いますので、

数学を算数の延長だと思っていると、数学が苦手になる可能性はむしろ高いと言われています。

話を戻して、本ブログタイトルである

“プログラミング教育と算数、そして数学について”にふれますと、

算数よりも、「数学的考え方に強くなる」という言い方の方が正しいような気がしているのです。

ステムアカデミーキッズではViscuit(ビスケット)とScratch(スクラッチ)などをメインとして

様々なプログラミング環境を利用してこどもたちが制作物を作成しますが、

Viscuit(ビスケット)ではレイヤー構造を使ったキャラクター同士の関係性を構築できるようになると、

Scratchでは、“変数”ブロックを駆使して作品を作れるようになると、

一気に作品作りの幅が広がります。

あえていうと、変数を駆使しない作品は、

ゲームとしてもアニメーションも一味も二味も足りない作品にとどまってしまいます。

この“変数”の駆使は、数学的考え方の育成に大きくつながっていると思うのです。