2020年からプログラミングが必修化するということで多くの企業・出版社が

関連商品を出しています。

書籍類も書店に専用のコーナーが設置されたりといろいろな

種類、内容の書籍が出始めています。

情報収集のため、また、レッスンの参考にするため、

定期的に書店に出向いて物色しているのですが

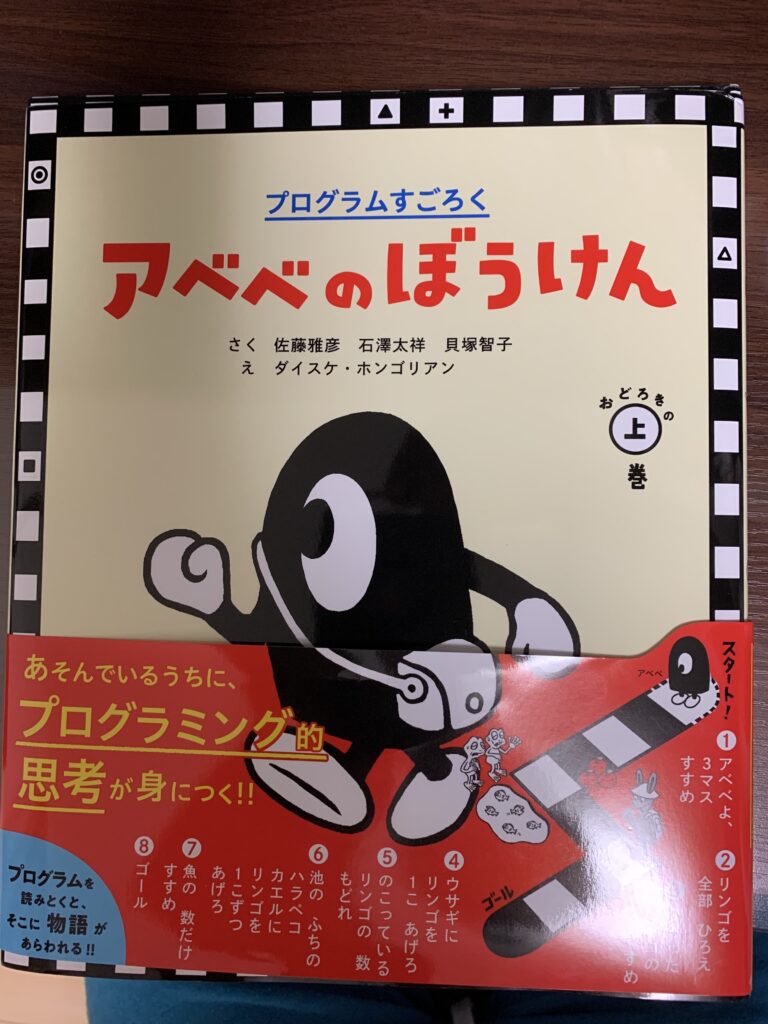

最近プログラミングすごろく「あべべのぼうけん」なる本をみつけ、購入しました。

数年前、教育界界隈で少し話題となった書籍に「ルビーのぼうけん」という

本があります。すでに読まれた方も多いのではないでしょうか。

プログラミングの考え方を幼少期〜小学生年代の子向けにうまくまとめてある1冊で、

こどものみならず、これからコンピュータサイエンスを学校で指導する

先生ならびに保護者の方々にも評価を得た本だったのではないでしょうか。

・順次処理

・繰り返し

・条件分岐

・再帰

といった、実際のプログラミングに重要な考え方や思考法がまとまっている印象でした。

”「ルビーのぼうけん」のようなざくっとプログラミングの概念をたのしく教えてくれるのかな”

とイメージしながら読み始めましたのですが、全く内容は違うものでした。

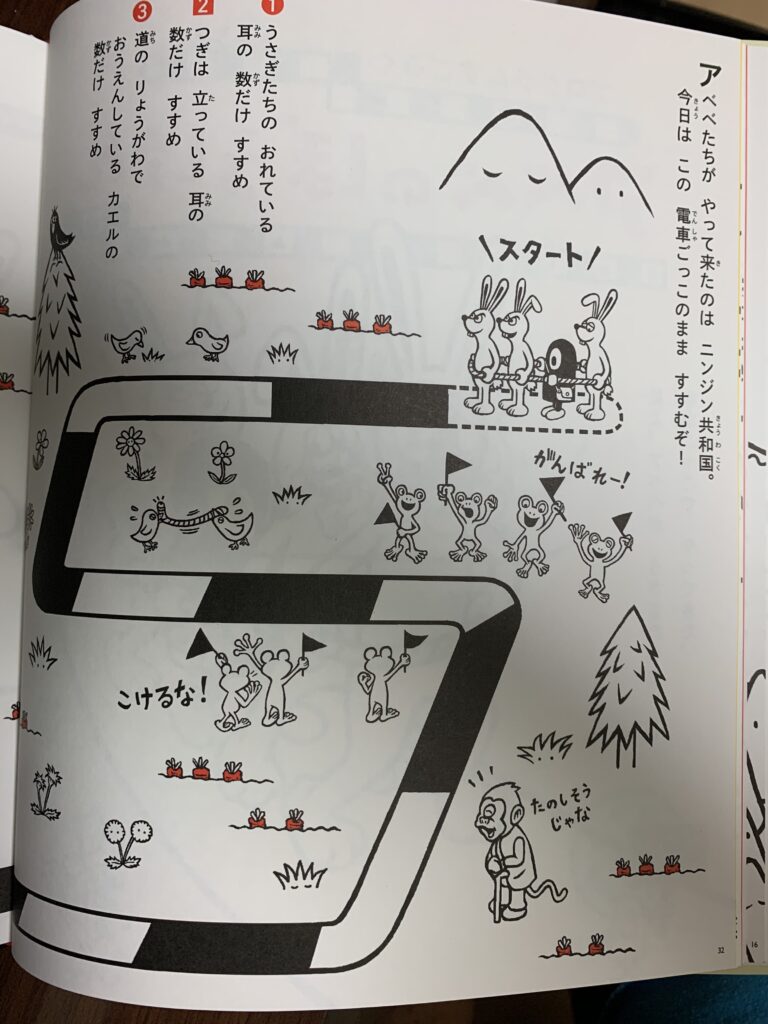

まさしくタイトルのとおりではあるのですが、本当にプログラミングというよりも

「プログラムすごろく」。

碁盤の目の上の”王子あべべ”を、指示された命令通りに動かしゴールに向かっていくというもの。

読み進めていきながら、

”次ページあたりからループさせるのかな”

”そろそろ道が分かれていく<条件分岐>がでてくるんでしょ”

という思いは見事に裏切られ?、あくまで前進と後退を繰り返し(ときおりジャンプなど)

ていく内容でした。

ただ、このように書くと批判のように聞こえてしまうかもしれませんが、

そこは「プログラムすごろく」だけあり、単純に「2マスもどれ」ということではなく

「”カエル”が持っている旗の数だけもどれ」

や、すごろくを進めていく道中で持ち物をゲットさせ(たとえば、帽子とかみかんとか)、その持ち物を

「誰かに〇〇個あげよ」

「この帽子を〇〇個かぶせよ」

などのように、複数の条件を頭で考えないと前に進めないストーリーに組み立てています。

「上巻」ということもあるので、ここから、

・間違ったマス目を進むと違ったコースに行ってしまう

・繰り返し、条件分岐などを登場させもっと複雑にさせる

ということなのだろうかと考えていますが、「上巻」のみ読む限り

”書かれたプログラムを読んで理解し、間違わないのように進めるか”

という年長〜小学2・3年生ごろまでのバグチェック入門書という印象です。

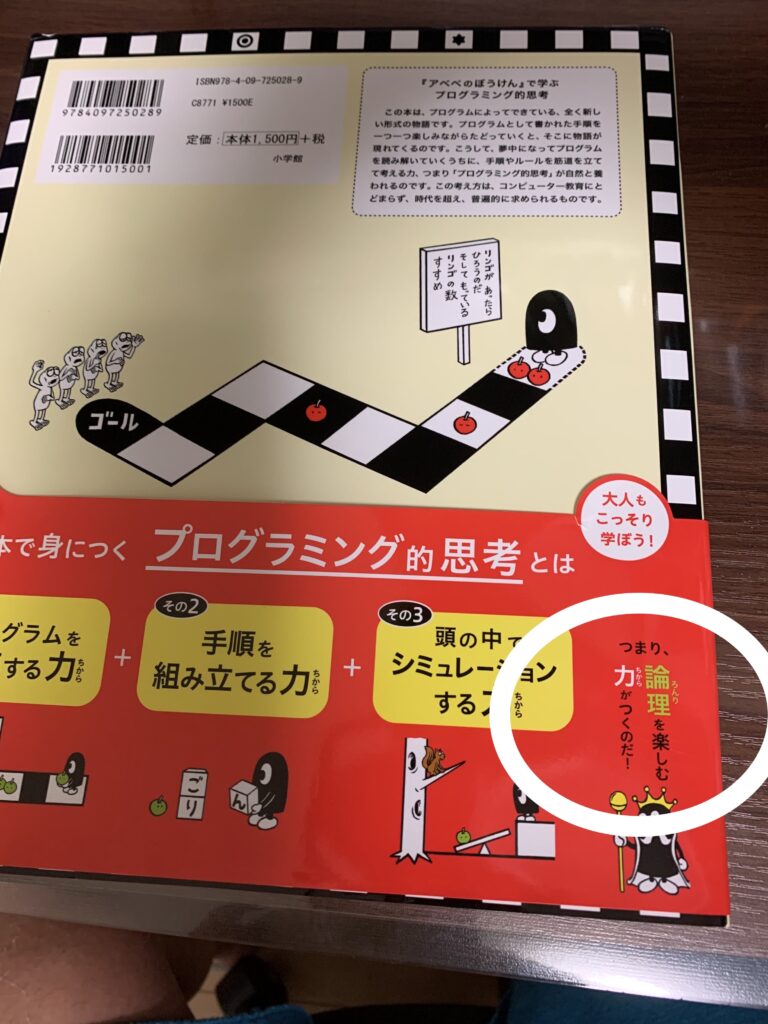

実際書籍の帯にも↓このようにあるとおり、

「論理を楽しむ力」という表現、その通りです。

我が娘が幼児のころ、よく「こんがらがっち」を読んでいたこともあり、また、

最近本を読むことにハマっていたため、読ませてどんな反応か試してみようと思っています。