コロナ禍になり、オンライン会議や動画学習がはじまりました。

はじめは、あまり好きな方ではなかったのですが、

寒さが厳しい今は、家の中でできるという点で

ありがたいと感じるようになりました。

また、現在の感染の広がりを考えると、

家の中で、学ぶことができる動画学習はとてもありがたいですね。

動画学習の代表格は、YouTubeだと思うのですが、

最近は、子どもたちの間でも、

YouTubeは、人気があるように思います。

コロナ禍になり、オンライン会議や動画学習がはじまりました。

はじめは、あまり好きな方ではなかったのですが、

寒さが厳しい今は、家の中でできるという点で

ありがたいと感じるようになりました。

また、現在の感染の広がりを考えると、

家の中で、学ぶことができる動画学習はとてもありがたいですね。

動画学習の代表格は、YouTubeだと思うのですが、

最近は、子どもたちの間でも、

YouTubeは、人気があるように思います。

子どもたちは、「マインクラフト」や「フォートナイト」のゲーム実況を

見てやり方や裏技を学んでいるようです。攻略本からYouTubeへ学び方の変化を感じております。

子どもたちが過ごす学校現場も徐々に変化していますね。

GIGAスクール構想によって、

一人一台、タブレットの導入があり、

さらには、学校からの連絡や欠席連絡等、

インターネットを活用している自治体も増えつつあるようです。

このように学校では、デジタル化がどんどん進んでいるようですが、

今後、どのように変わっていくのでしょうか。

実は、年が明けた、1月7日に、

デジタル庁より今後のデジタル社会のロードマップが発表されました。

子どもたちは、「マインクラフト」や「フォートナイト」のゲーム実況を

見てやり方や裏技を学んでいるようです。攻略本からYouTubeへ学び方の変化を感じております。

子どもたちが過ごす学校現場も徐々に変化していますね。

GIGAスクール構想によって、

一人一台、タブレットの導入があり、

さらには、学校からの連絡や欠席連絡等、

インターネットを活用している自治体も増えつつあるようです。

このように学校では、デジタル化がどんどん進んでいるようですが、

今後、どのように変わっていくのでしょうか。

実は、年が明けた、1月7日に、

デジタル庁より今後のデジタル社会のロードマップが発表されました。

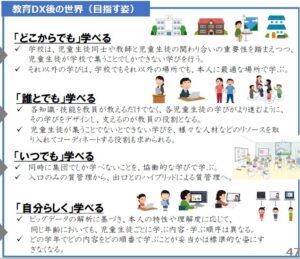

この中に、デジタル社会における学校教育の目指す姿が提示されており、

デジタルを手段として、学習者主体の教育への転換や

教職員が子どもたちと向き合える環境を整えるための

論点や工程表がまとめてあります。

教育のデジタル化によって、

子どもたちにとっては、自分に適した教材や学習方法を選べること、

教員にとっては、課題のある児童生徒を早期発見し、

受け持つ児童生徒に適した教材を見つけることが

期待されているようです。

デジタル庁は、デジタル社会における、今後の教育の目指す姿として、

『学習にまつわる様々な場・モノの「組み合わせ」が広がり、学習者主体の教育が実現されること(「誰もが、いつでも。どこでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」)』

が掲げています。

この中に、デジタル社会における学校教育の目指す姿が提示されており、

デジタルを手段として、学習者主体の教育への転換や

教職員が子どもたちと向き合える環境を整えるための

論点や工程表がまとめてあります。

教育のデジタル化によって、

子どもたちにとっては、自分に適した教材や学習方法を選べること、

教員にとっては、課題のある児童生徒を早期発見し、

受け持つ児童生徒に適した教材を見つけることが

期待されているようです。

デジタル庁は、デジタル社会における、今後の教育の目指す姿として、

『学習にまつわる様々な場・モノの「組み合わせ」が広がり、学習者主体の教育が実現されること(「誰もが、いつでも。どこでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」)』

が掲げています。

「どこからでも、誰とでも、いつでも、自分らしく」

今後の世の中のキーワードとなると考えています。

このキーワードから考えてみると、

大人も子どもたちも使う、YouTubeは、この条件を満たしていますし、

今、世の中で流行しているものは、大体この条件を満たしていますね。

今後、学びの形は、「どこからでも、誰とでも、いつでも、自分らしく」

に変わっていくのかもしれませんね。

「どこからでも、誰とでも、いつでも、自分らしく」

今後の世の中のキーワードとなると考えています。

このキーワードから考えてみると、

大人も子どもたちも使う、YouTubeは、この条件を満たしていますし、

今、世の中で流行しているものは、大体この条件を満たしていますね。

今後、学びの形は、「どこからでも、誰とでも、いつでも、自分らしく」

に変わっていくのかもしれませんね。

弊校では、24時間家庭学習が可能なe-Learningや

各家庭で受講できるライブオンレッスンを開講しております。

今後も、子どもたちが自分らしさを発揮でき、

楽しみながら学ぶことができるようにしていきたいと思っています。

(ステムアカデミーキッズ講師 田中)

弊校では、24時間家庭学習が可能なe-Learningや

各家庭で受講できるライブオンレッスンを開講しております。

今後も、子どもたちが自分らしさを発揮でき、

楽しみながら学ぶことができるようにしていきたいと思っています。

(ステムアカデミーキッズ講師 田中)