ようやく外出自粛が解除され日常が戻りつつありますね。

外出自粛が行われた間は、家族で一緒に過ごすことも多かったのではないでしょうか。

私も気のせいか、(恋愛期間を入れても)一番長い期間を妻と一緒に過ごしたんではないかと思います笑。

コロナ離婚というネガティブに作用した家庭もあれば(私の家庭は大丈夫でした笑)、

家族の絆が強まった家庭も多かったようですね。

一緒に工作やものづくりなどをした家庭も多かったようで、

我が家では娘とママがビーズ飾り作りやリリヤンを熱心にやっていました。

このものづくり、世界では「デジタルファブリケーション」が中心になりつつあります。

参照:H28総務省レポート

日本では、まだまだですが、世界では、デジタルファブリケーションが大きく普及しています。

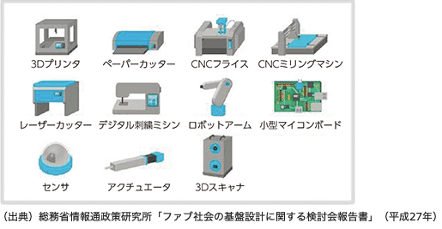

デジタルファブリケーションって言葉、はじめて聞いたという方もいるかもしれませんが、

辞書っぽくお伝えすると「デジタルデータをもとに創造物を制作する技術」の総称です。

「3Dプリンターとかで立体物をつくる、あれです」っていうとイメージが伝わるかもしれませんね。

たとえば、下記のようなフィギアもコンピュータでデータをつくれば、あとは、

自動で3Dプリンターが作ってくれちゃいます。

参照:gigazine

歴史を少し紐解きましょう。

今から15年前の2005 年ごろ、MIT(マサチューセッツ工科大学) の Neil Gershenfeld 氏が

「個人がデジタル工作機械を所有しなくても、デジタル工作を実践できる施設をつくりたい」

ということで、fabLab(ファブラボ)をスタートしました。

3Dプリンタ、レーザーカッター、3次元スキャナー等が設置され、誰でも自由に使うことができるようにした、

当時としてはかなり画期的な施設でした。

現在では、協会として活動し、途上国を含め 30 ヵ国以上 120 か所以上の街に施設ができています。

また、2013年アメリカのオバマ前大統領が演説にて「3Dプリンターを小学校へ1000校へ配置」と

宣言していましたし、日本においては、さきほどの「fabLab(ファブラボ)」が鎌倉、筑波、渋谷など

7ヶ所以上(今はもっと多い)に展開され、現在も各地で設置に向けた議論が活発に行われています。

参照:ファブラボ鎌倉

ただ残念ながら公教育においては「手作り神話」が残っており(私も嫌いではないですが)

食わず嫌い?もあり、まだまだ、といった状況のようです。

紙にプリントするように立体物ができてしまうわけですから、本当にいろいろなものが作れます。

そう、服もつくれますね!

参照:gigazine

数年前レディーガガさんが3Dプリンターで作った服を着用していたことで話題になっていました。

ビジネスとしての用途も幅広く、

試作品を3Dプリンターで作ってプレゼンしたり、医療用の内臓系を3Dプリンターで作ったりしています。

日本の教育は良くも悪くも世界と比べると、デジタル分野は遅れていると言われていますが、

おそらく今から10年以内には、学校でこどもがデジタルファブでつくったものを家に持って帰ってくる日が

くるのでしょうね。