突然ですが、マインクラフトというゲームを知っていますか。

「こどもがハマってますよーーー」

「ソフト買って!ってかなり、ねだられてます。。。」

「息子がやっているのを後ろからみたりしますが、なにをしているかはさっぱりわからないです」

などなど、いろいろな意見が聞こえてきそうですね!

「よく知らない・・・」という保護者もいると思いますが、いずれにしても小学生の子をもつ保護者で「マイクラ」という単語を聞いたことがない方はまずいないのではないでしょうか。

弊校では、プログラミングコースに通っているこどもたちから“マイクラコースやってよ!”や、保護者から“うちの子、マインクラフトが大好きで、、、”という言葉をよくきいていたことから、

昨年よりマインクラフトをプラットフォームとしたプログラミングコースを開設しました。おかげさまで、すでにたくさんのこどもたちが通ってきてくれています。

とはいえ、一方で、

“マイクラってよく聞くけど、どのように使うかわからない”

“いまいち、なにをやっているのか、何ができるのかわからない”

という方にもなるべく理解いただけるよう、数回に分けて書いてみたいと思っています。

マインクラフトってどんなゲーム??

マインクラフトは通称「マイクラ」と呼ばれており、日本に限らず、世界で大人気のサンドボックスゲームですね。世界ユーザーは250000000(2億5千万)人以上、といわれています!

“サンドボックスゲーム”とは、砂場という意味ですが、リアルの砂場のように遊び手によっていかようにでもできるゲームの総称のことで、プレイヤーにゲームの明確な目的や目標は与えず、自由にプレイができるゲームのことをいいます。

有名なゲーム「マリオブラザーズ」は製作者が意図したゴールや目標があり、それに向かってプレイをしますが、これを一般的なゲームとあえていうならば、ゲームに関心のない保護者にとってみると、サンドボックス型は馴染みがなく、“何をしているかさっぱりわからない”といわれる理由にもなっています。

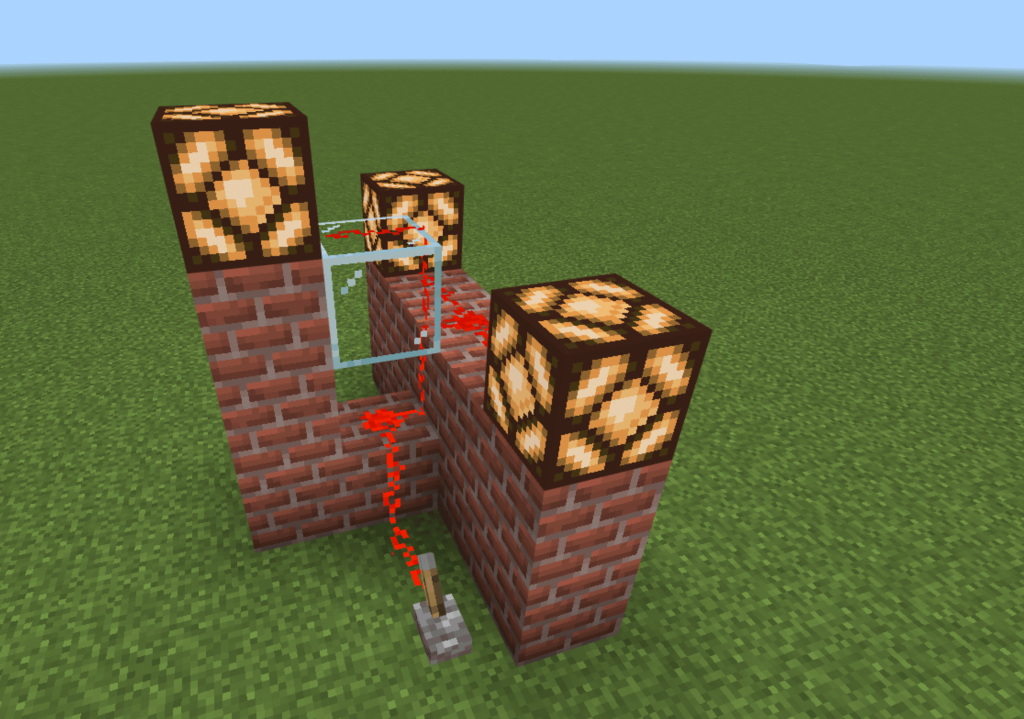

まず、マイクラの大きな特徴の1つは、なんといってもゲーム内のすべてのアイテムが「正方形のブロック」で形成されていることです。

土や木、石などすべてがブロックで作られた世界で、プレイヤーはブロックを壊したり置いたり、複数のブロックを組み合わせて道具を作ります。

では何のために、ブロックを組み合わせたり、道具を作ったりするのか?

マイクラには、大きく2つのモード(正確には3つ)があり、どちらかを選択してゲームを楽しみます。

1つがサバイバルモード、もう1つがクリエイティブモードです。

サバイバルモードは言葉の通り、“サバイバル”=生き残り のモード。

プレイヤーは何も所持しないまま、自動的に生成された山や草原に放り投げられ、

“さあ、食物や家や道具を自分で獲ったり(採ったり)、DIYして、生き延びてね!夜になるとゾンビがでてきて、やっつけられるよー”というモード。そう、“サバイブする”ことが、ブロックを組み合わせたり、道具を作ったりする理由です。

無限に世界が広がっているのでなんでもできるのですが、逆に“何をしなさい”と言われることもないので、何かをしないと夜になり、ゾンビに襲われ死んで、終わってしまいます。

一方、クリエイティブモードはマインクラフト内で手に入る全てのアイテム(数百個以上)がすでに使えるように用意されていて、建築物や装置を自由に創作できるモードです。

サバイバルモードはクリエイティブモードで利用できる素材から自分で獲得してこなければならないため、よりゲーム性が高いと言えますが、どちらにしても、創造性は確実に養われます。

いわゆる“一般的なゲーム”は、スピードを競ったり、相手をやっつけたり、など製作者が意図した目的にそった中でプレイをしますが、サンドボックス型ゲームであるマイクラは 製作者から与えられた目的のためではなく自分が創造したり、自分が設定したゴールに向かっていくことが目的のため、ゲームの領域を超え、「知育ソフト」と言われる所以の1つとなっていますよね。

創造性・論理的思考力を養える!

マイクラがSTEMやプログラミング教育に利用される理由はまさしくここに原点があり、作りたいものをより効率的に、また、特定のアイテムを使い、自動化していくというプロセスで論理的思考、プログラミング力を鍛えることができます。

(ステムアカデミーキッズ講師 三嶋)