帰省した際に父母、祖父母のいる実家に帰ると、仏壇の前でお経を上げているシーンを見たことがあると思います。実はプログラミングと仏教の“ある動作”が親和性が高いことはご存知でしょうか。

その動作とは――「写経」です。

書き写すという行為

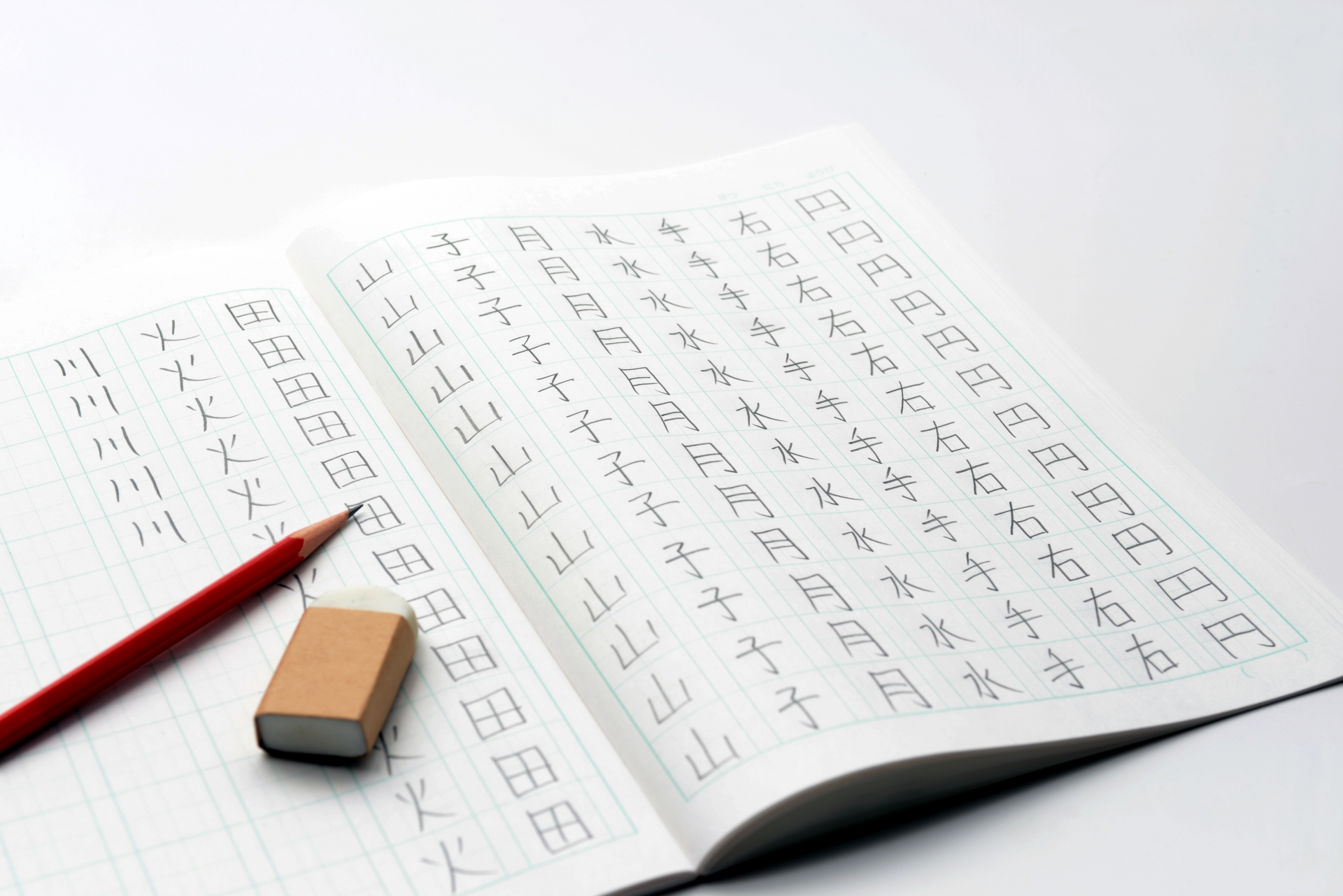

写経は本来、仏教の教えを広げるため、印刷技術がなかった時代にお経をコピーするために始められ、現代では功徳を積む行為というような理由付けで行われています。写経では300文字程度と短くまとまった般若心経が今ではよく写経対象となっています。

そんな写経とプログラミングは、頭の中では結びつかない行為ですが、実はプログラミング勉強法の一つとして写経をおススメする人物がいるのです。それがドワンゴで携帯電話事業と立ち上げ、現在ではユビキタスエンターテインメントのCEOを務める清水亮氏です。

氏によると、プログラミングを学ぶ「写経」とは、紙にソースコードを印刷し、それをキーボードで入力し直す行為です。

デジタルではなく、アナログ、紙に書かれたお経をコピーする仏教における写経と異なり、ソースコードはデジタルデータであり、デジタルの特性ゆえに劣化することなくすぐにコピーが可能です。それなのになぜ同氏はこのような行為を行うのでしょうか?

清水氏はこれを、小学校時代の漢字ドリルなどになぞらえています。小学校の頃、漢字ドリルで反復練習をしたのは、日本語を母語とする日本人にとって、漢字は悩む事無く反射的にポンと書け、そして読めなくては苦労する部分です。そのことを実現するために漢字ドリルでは何回も反復練習をしていきます。

氏は「プログラムを書ける」というスキルを、ゼロから目的に従ってプログラムを書けるということを意味するとしています。テンプレートの穴埋めだけではその状態にスキルを高めることは難しいので、『反復練習』をし、その中で言語の文法が感覚で分かるようにするためにプログラムを写経するのです。

反復練習が最強!

同氏は「結局のところ、人間は体育会系的な反復練習から逃れることはできない。スーパーのレジ打ちだって製品企画だって同じだ」と述べています。

いかにデジタルが世界を取り巻こうとも、人体は現状アナログのままです。いかにデータがデジタルであろうとも、音を聞くにはそのデジタルデータをスピーカーによって音の連続した波形にしなくては聞こえず、映像も赤青緑の3原色で光の波にしなくては見ることができません。

プログラミングなど、お経を書き写す行為とはかけ離れた行為に見えても、それは人体がアナログである以上、地続きの行為なのです。だからこそ、プログラミングの勉強でも「ソースコードを改めてキーボードで打ち直す」という勉強法が最強なのですね。

(参考)

最強のプログラミング勉強法が写経である理由